実録・山口組抗争史 血と抗争! 菱の男たち

竹書房のバンブーコミックス

実録・山口組武闘史

血と抗争! 菱の男たち

(2002年6月27日初版発行)

私が原作者の溝口敦の名を知ったのは、高倉健主演で「三代目山口組」と云う映画を東映で観た、確か1973年頃だったと思う。

その頃溝口が書いた血と抗争(1968年三一書房発行) が、藤田五郎や安藤昇の本と共に書店に並んでいたのを目にしたからである。

それまでは極道社会の事を書くドキュメンタリー作家と云うものが、飯干晃一以外あまり居なかったから余計、溝口の作品(血と抗争)が新鮮に写ったのだ。

後年、この溝口と親しい間柄になろうとは、当時、夢想だにしなかった事だったのである。

付き合ってみると、先ず硬骨漢であること。

そして一旦こうだと思ったら、とことん信念を曲げない作家侍であること。

また、友誼に厚い男だと云うこと。

これは「人物の大小は別にして」「一個の人間」として見ると、高倉健や田岡一雄・それに竹中正久にも云える人物像であり、そのような星の下に生まれて居るように思うのだ。

偶然にも溝口は尾崎士郎の「人生劇場」で知られる早稲田大学出身で、荒らぶる魂を持って居る男なのだ。

この溝口も暴漢に刺され、ひるむどころか立ち向かったと云う程、極道顔負けの武勇伝の持ち主で、さしずめ文武両道、信念の人である。

そんな溝口の作品が劇画化され、その脚本の台本作りに参加させてもらい、そのうえ後書きまで書けた私は、天授の幸せ者だと思っている。

もちろん溝口に感謝の気持ちと共に、当時私が綴ったままの寄稿文を転載したいと思う。

余談だが、五仁會の発会式には理解と厚志を賜わり改めて衷心よりお礼申し上げる次第である。

目次

Ⅰ 昭和の大侠客

田岡一雄と時代背景

【解説】溝口敦

(第3巻より)

Ⅱ 昭和の名伯楽

田岡一雄の人材育成論

(第5巻、6巻より)

Ⅰ 昭和の大侠客 田岡一雄と時代背景

(2003年8月26日初版発行)

義竜会会長 竹垣 悟

戦後の日本の治安権は、戦勝国として勢いづく第三国人等の前では、有名無実と化していた。

その治安権を、国家警察に代わり各地に点在するやくざの頭目たちが、辛うじて維持し、時として国家権力の狭間で運営していたといっても過言ではないだろう。

また時代も、そんな侠気に富んだ男たちを求めたのも事実である。

そういう男たちの一人に、三代目山口組組長田岡一雄がいた。

戦後のやくざ史を語る上に於いて、この田岡一雄を抜きにして語れないのである。

敗戦により国家体制が崩壊した戦後の混乱期こそ、新生日本の黎明期と呼べるだろう。

この時期、横暴を極める三国人に対する、田岡の姿勢を見聞きし、そんな田岡の背中に多くの神戸市民が喝采を送った。

治安当局とて例外ではなかったのである。

復員帰りで、後の若頭地道行雄をして「三国人何するものぞ」との気概を、田岡の行く手に見い出し、その背中に男の明日を委ねたのも事実である。

うっ積した敗戦の虚脱感を「弱きを助け強気を挫く」という日本古来の仁侠道精神に則り、多くの若者が、この大義の下に胸をときめかせた。

それが例え、生きんが為の欲望を胸襟に押し包んだ結果であろうともである。

その侠気の鉾先を三国人に向けたのは事実だからである。その事実が国家の治安権を維持して来たのは、皮肉といえば皮肉である。

しかし時の流れと共に国家が高度成長を遂げ、経済が豊かになるにつれ、政治の中枢も党人派から官僚派へと移行して行った。

これこそが、血の通った政治を遠ざけた要因であろう。

現在の、人情紙風船と言われる時代を招いたのは、一重に「規則は人を活かす為のものでなければならない」との原則が、歪められた結果に他ならない。

かつて義理と人情が、日本民族の矜持と美徳だといわれた時代があった。人との触れ合いの中に縁が育まれていったからである。

しかし時の移ろいと共に、袖振り合う縁も希薄になり、浪花節に語られたような男は、ごく一部を除いて過去の遺物と化したのである。

その結果が、心の渇き切った、殺伐とした時代を迎えたのである。

如何ともしがたい時代である。

田岡が向き合った昭和という時代は、コンピューター裁定より、熱き血がかよった情実が罷り通っていた。

人を思いやる、情義に明るい人間が幅を利かせていた。

しかし今は、ハートより頭脳の時代である。

コンピューターには、人情の入り込む余地がないのである。

今、昭和史をひもとき懐かしむのも、人情に飢えた、癒しを求める風潮の表れであろう。

田岡とは一言で言えばカリスマである。

仁侠史に燦然と輝く昭和の大侠客である。

後に四代目を継承する竹中正久は、田岡について「親父と一日居ったら、あともう一日居りたい。二日居ったら、一週間居りたい。一週間居ったら、ずっと居りたいと、マァこんな思いにさせる人や」と竹中組若頭を務めた坂本義一に語った事がある。これこそが田岡の人間的魅力の極致であろう。

田岡が生まれた時、すでに父親は病没し、母親も、六歳という親子の情が一番恋しい時期に亡くしている。

母親が死んだ時、田岡は自伝で「やり場のない悲しさに、身をもって慟哭した」と述懐している。

そんな田岡だけに、人情の機微に長け、憂き世の切なさは身をもって知っていた。

田岡が座右の銘とした、戦国時代の武将、山中鹿之助が詠んだとされる「憂きことの 尚この上に 積まれかし 限りある身の 力ためさむ」を見ても、この時の田岡の心情が痛いほど見て取れるのである。

こんな田岡が先ず考えたのは、高度成長の裏に潜んだ時代の変換期に、山口組が生き残る術であった。

企業が社会に何らかの存在意義を持たなければ受け入れられないのと同じで、山口組も、大義がなければ高度成長の波に飲まれると危惧した。

そこで、児玉誉士夫と並ぶ右翼の大立者、田中清玄と謀り、関東進出を契機とし、麻薬撲滅運動に乗り出した。田岡の幅広い人脈を駆使し、市川房枝、菅原通済等、文化人の賛同を得、関東進出への大義と併せ、世に問うたのである。

流石(サスガ)と言わねばなるまい。

だがそんな田岡も、健康状態の悪化と共に療養生活を余儀なくされ、また、さん地下タウン恐喝事件に連座して裁判を受ける身となり、この運動は、志半ばで頓挫した。

しかし、田岡の面目躍如というべきで、念願の関東への橋頭堡は築くのである。

晴天の霹靂といえるこの裁判は、田岡が世を去るまで続いた。

田岡の悲願とは一体何であったのか。

この悲願こそが、今に生きる我々に課された責務であろう。

田岡が社会を取り巻く現在のやくざ事情を鑑みれば何というであろう。

田岡が、やくざの存在意義を賭けた大義とは一体何であったのか……。

この問題が解ければ自ずとやくざ社会もまた必要悪としてこの世に存在し続けるであろう。

縁ありて

親子となりし

今日よりは

喜怒哀楽も分かち合い

共に進もう道一すじに……

永照院仁徳一道義範大居士 合掌

【解説】 溝口 敦

義竜会の名は竹中正久組長が率いた竹中組で若頭をつとめ、後に舎弟頭にもなった坂本会・坂本義一会長から一字をもらって付けたものという。

竹垣悟会長のルーツはもともと姫路の竹中組であり、私は当時から知遇を得ていた。

脇から聞いた話では、東映で俳優をした青春の一時期もあったとのこと。

道理で、背は180センチ以上かと思えるほど長身で、苦み走った男前である。

しかも読書家で知識が豊富、その上筆まめで、獄中の竹中正久組長からも多数の書状をもらって宝物にしている。

近代的極道のセンスも身につけ、一般人に対しては穏やかな人をそらさぬ対応ができる。

竹垣悟会長はそういう人である。

文末の歌「縁ありて 親子となりし…」は田岡組長が若い衆に盃を与えるとき、きまって色紙に書いて渡していた一首である。

昨年10月に引退した姫路の直系組長・神田幸松氏もこの色紙を大事に保存しているという。

勉強家の竹垣会長は先輩を訪ねて山口組の故事について教えを受けるなど、伝統を重んじる人でもあり、その一端が今回の文章に結実している。

Ⅱ 昭和の名伯楽 田岡一雄の人材育成論

(2004年7月26日初版発行)

義竜会々長 竹垣 悟

世にいう「田岡一雄」の「人心収らん術」とは一体どのようなものであったのか。私なりに述べさせて頂くと、次のようになろう。

田岡は「人の心の痛み」と「人情の機微」を、不幸な生い立ちの中から的確に把握し、若い者と「喜怒哀楽」を共にすることによって、日本一への階段を駆け上がって行った。

そのために田岡は食事も若い者と同じものを食べ、ごく普通の「一家団らん」を旨とした。

それが若い者に親近感を与えることであり、雑談の中で田岡という人間を理解させる、最良の方法だと知っていたからである。

田岡が三代目を襲名してまず第一に考えたことは、過去の自分と決別し、幡随院長兵衛のような風格のある大親分を目標にすることだった。

幡随院は、口入れ稼業という正業を持ち時の権力に流されることなく、つねに庶民の側に立って、弱きを助け強きを挫いた希代の侠客である。

田岡は、若い者に言葉で教えるのではなく自らの立ち居振る舞いの中から、理想のヤクザ像を体現しようとした。

子は親の背中を見て育つというが、この言葉こそが、田岡にとっては唯一無二の正しい戒めとなったのだろう。

だからこそ田岡は早くから、この道理を実践しようとした。

田岡は自分が盃を与えた若い者を、一定期間付き人として身近に置き、その人となりを自分の目で見て判断した。

後に、四代目を継ぐ竹中正久は、昭和36年12月13日の事始めで、田岡の盃を受けたが、その後、38年から1年間、親分付きとして田岡に付き従っている。

当時を振り返って竹中自身、サンデー毎日の取材に応えて「俺みたいな思ったことを、どんどん親分にいう人間の方が好きやったようやな。むっつりした奴が親分付きになった折には、二ヶ月位で交代させよったからな」と答えている。

また、加茂田重政も「俺のような、何でもズケズケ物をいう人間の方が、親分は肩が凝らんかったみたいや」といい、「我々若いもんを、型に、はめようとせんかったわな。そやから、当時の山口組には個性の強い人間がようけおった。それらが、心底惚れたのが田岡一雄や」と、私にしみじみ語ったことがある。

竹中や加茂田の言葉からも、田岡の若い者に対する好みを窺い知ることが出来よう。

田岡が旨としたのは、極道から外れた者は誰であろうと、容赦なく切り捨てることだ。

そして、皆の手本となる者は、年功序列という枠を越えて幹部に抜擢した。体制の確立には信賞必罰が基本となることを見て取り、冷酷なまでに、それを尊重した。

山口組綱領の「第一義」は「内を固むるには和親合一を最も尊ぶ」である。

これこそが、三代目体制確立後に田岡が目差した「組織の要」となった「理念」だろう。

“和にまさる宝はなし” とは、古来よりいい尽くされた言葉だ。

血の通った社会が崩壊したといわれて久しい。

それだけに、田岡の生きた時代を「今一度」振り返ってみたいものである。

そのためには、時代の闇に埋没した「菱」の裏面史を渾身の力で描く本書こそ、最高の教材といえよう。

人は城、人は石垣、人は堀、という言葉を武田信玄は残しているが、この言葉こそが組織はいうに及ばず一国の経営にも欠かせない言葉だろう。

全ての分野において人材育成こそが最重要課題である。

しかし、各界どの分野でも人は育っていない。

自ら「率先垂範」人の「手本」になるべき教材がいないのである。

ダーウィンは、その進化論で、「生物は競争によって進化する」と述べているが、この競争原理を否定し、全ての価値観を共有することで、平等な社会を目差すという思想の下には、数えるほどしか人材は育っていない。

このような偏った主義主張を持つ人たちが、戦後の教育界を、少なからずリードして来たのは、まぎれもない事実である。

平等という名の下に、教師と生徒の垣根を取り払い、あげくに「教師」から「聖職」という言葉を奪ったのは返す返す残念である。

教育とは、全ての「思想を受け入れ」「自由な心」で「伝統に培われた文化」に根づいた教え方をしていくのが「基本理念」である。悲しいかな「伝統を否定」するような教育では「古き良き民族性」の「維持」は、おぼつかない。

このことが、我々大和民族にとって不幸の源になった。

田岡は「現場の苦しみを知った者でなければ人の頭には立てぬ」と自伝で述べているが全くその通りで、各界トップはこの言葉に真摯に耳を傾けるべきだろう。

思いやりの欠けた社会に、義理や人情の世界は構築されるのか……。

また「ダーウィンの進化論」を、ただ漠然と肯定することで、世の中全般に情義溢れる人間が育つのだろうか……。

戦国時代に、当代一の教養人いわれた明智光秀でさえ倫理に外れた行動を起こし自ら逆臣の汚名を残した。

最後は哀れにも落武者として逃れる道中、土民の繰り出す竹槍に刺され「小栗栖」の「露と果てた」のである。

「順逆二門なし 大道は心源に徹す 五十五年の夢 覚めくれば 一元に帰る」

この光秀の辞世の一節ほど、哀愁を誘い、身につまされる言葉はないだろう。

田岡の死後、山口組々員にとって錦の御旗ともいうべき菱の代紋に、背中を向けた男たちの、その後の心情を、この一節に重ねるのはひとり私だけだろうか……。

歴史の転変を考える時、あまりにも現実は厳しく、儚い。

これを運命と片づけるには、終生を費やしての反問が、なお必要だろう。

「戦陣に 菱の重さを 知りて哭く」

田岡の教えであり「山口組綱領」の「第一義」である“和”を無視し「男の意地」を貫き、菱の代紋と決別した終焉間際の山本広の心情も、この句のようなものではなかったか……。

歴史の悪夢は、繰り返してほしくないものである。

私ごときの、つたない思いだがそれは琵琶法師が奏でる、諸行無常の響きにも似た願いにちがいない。

承前 Ⅲ 昭和の名伯楽・田岡一雄と人材育成論

(2006年2月27日初版発行)

義竜会々長 竹垣悟

本項を「田岡一雄と人材育成論」とした手前「第5巻」で述べた言葉だけでは私自身、いささか心もとないので、何か田岡らしいエピソードはないかと思い起こした結果、格好の逸話が思い浮かんだのでここに記してみたいと思う。

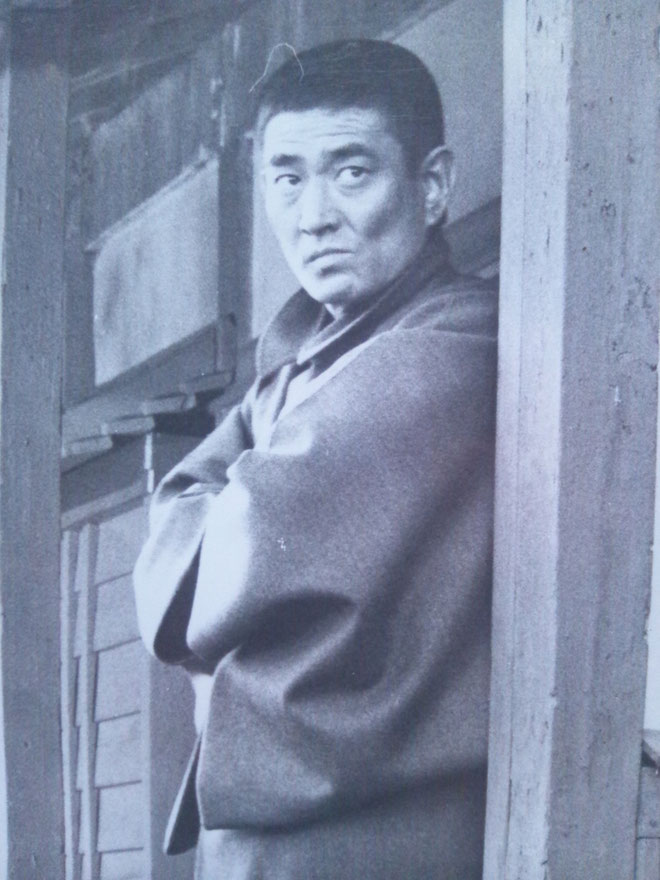

田岡の自伝「山口組三代目」が、東映で映画化され、撮影されていた頃のエピソードである。

撮影進行中のある日、田岡夫婦が見学に訪れ、その夜、嵐山の料亭で主演の高倉健をはじめ、所長やプロデューサーと食事をした時のことである。

同席した山下耕作監督によれば、高倉健が田岡に

「親分は家が貧乏だったために上の学校へ行けなかったんでしょう。現在でも昔の親分(田岡)と同じように頭がいいのに、家が貧乏なために上の学校へ行けない子供たちが沢山いるはずです。そんな子供たちのために山口組で育英資金みたいなものをこしらえたらどうですか」

と提案したしたそうです。

それを聞いて、田岡は即座に「健ちゃん、それは良い考えやなあ、早速検討してみよう」と答えたというのだ。

この逸話は、高倉健の写真集に山下監督が寄稿した文章の中から引用させてもらったのだが、世間一般にいわれている高倉健の崇高な人物評は、この逸話が示すように誤りがないことを確信すると同時に、それにこたえようとした田岡も、昭和の大侠客であり、人を育成することにかけては天下一品といわれただけの事はあると感嘆した次第である。

教育とは心の潤いをもって初めて相手にも心を開かせるものである。

人間としての基本が教育の中ではぐくまれ、社会に出た後、良き指導者との出会いによって開花するのは今も昔も変わらない。

こう考えると、田岡一雄という希代の侠客の身近にいて、時代を共有できた人達は幸せである。

また、その田岡の薫陶を受けた人達によって受け継がれた山口組の精神は、綱領の中に凝縮しており、これからの時代にはこの山口組綱領の精神こそなくてはならないものであろうと推察する。

社会が、我々ヤクザが「受け継いだ」「古き良き伝統」を受け入れて「手の温もり」が伝わる方向に移行していくのか、あるいは「法律」という名で人の自由を限りなく「規制」し「窮屈な世の中」を「構築」して行くのか私には解らないが「潤いのある世の中」を求めるのは誰しも同じであろう。

今の社会で、各分野に君臨する指導者たちには、なお一層「人材育成」を「奨励」して頂き、先程の、田岡と高倉権の会話ではないが、人材育成の根幹に真顔で目を向けてもらいたいものである。

そして来たるべき混迷の時代に備えてもらいたいのである。

最後に、リーダーたる資質としての条件を中国明代の兵法学の大家・呂新吾が伝えているが「それを野村克也が解かり易く」三箇条にした語録を残して居るので、それをここで引用して筆を置きたいと思う。

まずは冷静沈着で人情に篤く度量の広い人。

次に、小さな事にこだわらず豪快で明るい人。

三番目が、頭が切れて弁舌のさわやかな人。

以上であるが、私と野村克也はお互い違う人生を送って来たが、この違う人生を送って来た二人が「同じ観点に立ち」お互いの目線で「リーダー評」を論じる事こそが現在社会にとっては重要な事であり、大事な事なのだ。

周囲を見渡して、この三箇条すべてを満たすリーダーが、いま現在、いかほどいるか考えて頂きたい。

組織は、いくら頑張ってもリーダーの力量以上に育ちようがないのである。

それだけに、良い人材の下に複数のリーダーを組み込ませるのも大事な方法なのである。

そして、ここに記した条件に見合う人材を一人でも多く育てて行くことこそが、日本の将来に向けての備えではないだろうか。

私如き若輩者でも切にそう考え、我が祖国日本の行く末に栄えあれと願う次第である。

総帥の理想 田岡一雄と自伝の中の親睦論

(2013年3月5日記載)

特別寄稿 番外編

竹垣 悟

田岡一雄と云うのは、我が国「仁侠史上」希なる資質を備えた親分であり、元来「先見の明」があると云われて来たのだが、平成25年の今にして思えば当然であると思えるのだ。

昭和40年代後半にはすでに、現在の日本の世相を予見していたかのような言動が垣間見て取れるからである。

然るに、極道社会が「反社会的集団」だと声高に叫ばれる昨今の「時代風景」に融和するには、漠然としてではあるが「社会と共存」出来得た頃のように、ヤクザとしての「理念」と「存在意義」を今一度「探求」し「仁侠道精神」を「発揚」した「組織形態」を、より「盤石」なものに整えて行くべきであろう。

ものごとは何事によらず、人の教えを受けることから始まると云うが、そういう観念から云えば「師」いわゆる「人の上に立つ者」の真価が今こそ問われる時代である。

田岡は自伝で「義を見てせざるは勇なきなり、博く愛すること、これを仁という」と述べているが、これこそが田岡の求めた人心の潤いであり、更に突き詰めて行けば「人情」溢れる人間を育てて行ってこそ、味わい深い世の中が生まれると云う言葉に行き着くのだ。

惜しむべきは、現在の日本を鑑みて心の琴線に触れるような「感慨深い」思いが得られないのである。

時には、人情に流されてみようかと云う心のゆとりは一体どこへ行ってしまったのか・・・

今の世の中、利に聡い人間ばかりが増えて、根っからの「馬鹿」になれる人間が少なくなってしまったのであろうか・・・寂しい限りだ。

「男気」とは「損を承知」で行なう事であり「義」とは「自己を犠牲」にして始めて成り立つと云うが全くその通りなのだ。

この事について田岡は「腰抜けや、弁舌の巧みさだけで世間を渡ろうとする泳ぎの達者な奴は私には無用なのだ」と自伝で述べている。

同じ風景でも、物の見方、角度によって色んな景色に見えるのだが「一宿一飯」と云う普段、人が何気なく見過ごしがちな「恩義」でも、命を賭けるほどの思いに感じる事で「仁侠道」が成り立って来たのは変えようのない事実なのだ。

組織に命を吹き込むには、その組織の生命線とも云うべき親方の姿勢とその背景(バックボーン)となる指針がしっかりしていなければならない。

組織とは、社会に貢献出来る人材がひとりでも入る事によって、そのひとりの姿勢がやがては皆の良き手本になるのである。

そして企業も同じで、世の中から受けた利益を社会に還元する事で、より多くの協力が得られて発展して行くのだ。

社会貢献無き組織は、必ず人の「妬み」や「嫉み」に合い、早晩苦境に陥るのが「古今東西」知られた事実なのだ。

そう云う観念で云っても私は「組織は人なり」と確言しているのだ。

「頭」が動けば「尾」も動くと云うが、この言葉なくして田岡の理念を体現することは不可能である。

人の上に立つ者みずから事に当たれと、田岡は教えているからである。

「陣頭指揮を執る」とは、まさしく「幹部」たる者の「必須条件」なのだ。

田岡が率いた「菱の男たち」こそ、これを実践した男たちの集団であろう。

これが山口組を、我が国「最強最大」の組織に押し上げた「基幹」となり得たのである。

結果的に田岡の死後、三代目山口組は、竹中正久率いる四代目山口組と、山本広が率いる一和会とに割れたが、このことに関連して田岡の長女である由伎さんが、田岡の言葉として「わしが死んだら組は割れるやろな。どんどん割れて、もし山口組が無くなったら、ええ日本の国が出来るんやろか」と自著「お父さんの石けん箱」で述べている。

その後、勃発した山一抗争に至っては「自分のいのち以上に大切に思っていた、一人ひとりの若い衆さんたちがお互いに争う姿を、どんな思いでお父さんは見ていただろう」と憂慮たる思いで述べている。

離合集散は世の常である。

紆余曲折を経て山口組はいま、過去に類を見ない程、巨大な組織に成長している事を田岡が知れば、一体どのような思いに浸るであろうか・・・

時空を超えての想像は時として、とんでもない妄想をかき立てるものだ。

それだけに過去の歴史を今一度「想起」したいのである。

田岡は、自己の経験からヤクザの所作を「親分、アネさんから云われた通りの事を、ハイ、ハイとやっているだけでは所詮、出方(三ン下の上)への道は遠い。相手の心の先々を読み、目の色を伺って立ち回らなければならぬ」と述べている。

そして「あまり先走ってはでしゃばりとなり、余計な事は一切しゃべらないと云うのも三ン下の大切な修業である」と云っているのだ。

言葉も、ハサミと同じで使いようによっては、これ程、調法なものはないが、ひとつ間違えば凶器となるのである。

「この社会では軽々しくしゃべった一言が血の雨を呼ぶことがままある。

一度吐いた唾は二度と喉へは返せないもので、軽薄な男ほど口数が多い」と田岡が告論しているのも頷けるのだ。

田岡は自分が培った「知識」と「経験」の中から、ヤクザは「慎重」で「細心」「人の心を読み取って的確な判断を下せる頭のキレ」と「機敏な行動力とが要求されるのである」とも云っている。

そして何よりも三代目山口組の「存在意義」を、組員各自に「職業」を持たせる事によって際立たせようとしたことがある。

「山口組は、正業を持った者たちの親睦団体にする。それが私の理想なのだ」

と「自伝」でハッキリ「披瀝」しているからだ。

また「一応の生活の安定が出来れば、悪事に走る者は少なくなるはずだ」と云い「生活の貧しさが悪の道へ走らせることを、私はこれまでイヤと云うほど、見せつけられて来たのだ」と断言して居るのだ。

これこそ田岡が文化人との交流で得た、大義への道筋であり、市民生活に溶け込む最良の方法だと看破したがゆえの言葉であろう。

しかし残念ながら、近年これも暴力団新法の施行で、指定暴力団の事業参入は、ことごとく禁じている。

田岡は由伎さんに「おれはむかし正業を持てと云ったけど、実業家になれと云った覚えはない」と言明したそうだが今こそ、この言葉に「謙虚」に耳を傾けるべきであろう。

そして「おのれの分を知りてこそ道を過ることはない」と「説論」した田岡一雄の言葉を繰り返し想起し、明日の夢の架け橋にしたいものである。